Jornal da USP*

A imunidade conferida pelas células de defesa de quem se vacinou ajuda evitar doença grave na maioria, mas a mortalidade por covid ainda é alta – e novas variantes podem criar mais problemas. Quais serão nossas estratégias?

As vacinas que tomamos ativaram nossa imunidade celular e continuam protegendo a maioria de doença grave, ainda que a proteção contra infecção tenha caído. Com a explosão de casos de covid pela variante ômicron, temos ouvido isso repetido quase como um mantra. Sem minimizar as mortes que ainda ocorrem, os números confirmam que os especialistas a recitá-los estão corretos. Mas o que isso quer dizer exatamente? Que imunidade é essa que deixa o vírus entrar, mas sem nos afetar como antes? O que a terceira dose tem a ver com tudo isso – e até quando podemos contar com ela?

Se as perguntas são muitas, é porque o assunto imunidade é mesmo um pouco confuso. Mas o conhecimento de que a ciência dispõe já é capaz de respondê-las – algumas com mais certeza e detalhes, outras com menos.

O Jornal da USP reuniu nesta reportagem um time de imunologistas para entender o que já temos como trunfos na disputa com o vírus, e em que precisamos avançar quando o assunto são vacinas.

Linhas de defesa

Linhas de defesa

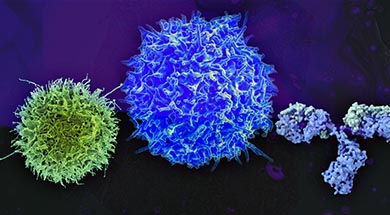

Nossas linhas de defesa são complexas. Primeiro, temos o sistema imune inato, aquele que ataca qualquer coisa que considere uma ameaça. Mas é uma ofensiva meio padrão. O lado bom é que não faz diferença se ele encontrou um vírus ou uma variante deste vírus, o ataque é mantido. Em compensação, ser generalista pode não ser tão eficiente. Se entrar uma barata, ela vai levar uma chinelada. Mas se entrar um dragão, também.

Além do sistema inato, temos uma maravilha conferida pela evolução aos animais vertebrados chamada sistema imune adaptativo. Que é maravilhoso por um motivo simples: tem memória. É utilizando esta característica que conseguimos fazer as vacinas que já salvaram a vida de milhões (bilhões?) desde sua invenção. Como diz aquele ditado meio batido, mas sempre válido, o maior efeito colateral das vacinas é gerar adultos.

O problema é que o vírus da covid mudou e esta memória pode não ser ativada com a mesma eficiência em todos os aspectos. Quem mais perdeu poder nessa história de mutações foram os anticorpos neutralizantes. “Anticorpos neutralizantes são proteínas solúveis produzidas por células chamadas linfócitos B diante de uma ameaça. São específicos para aquela ameaça e ficam circulando na nossa corrente sanguínea por um período que pode variar”, explica o professor da Universidade Federal Paulista (Unesp) Hélio José Montassier. Se o mesmo agente tentar entrar no baile da célula e nos infectar enquanto temos uma alta taxa de anticorpos neutralizantes contra ele, será contido por esses leões-de-chácara antes mesmo de chegar à porta da balada.

Acontece que os níveis de anticorpos caem naturalmente com o tempo – e no fundo é bom que seja assim. “Pense como seria se, para cada vírus ou bactéria que já encontramos na vida, desenvolvêssemos um bilhão de anticorpos, que são proteínas, e eles se mantivessem para sempre no nosso sangue?”, questiona o doutor em imunologia pela Universidade de São Paulo (USP) Rafael Larocca. Eu imagino um grande purê vermelho tentando em vão correr em nossas veias e artérias.

Ok, então sabemos que os anticorpos caem com o tempo. Mas não é só esse o problema. Eles também perderam um pouco a afinidade para as partes dos vírus com as quais deveriam se ligar, e que foram modificadas na ômicron. Muitos daqueles leões-de-chácara não vão conseguir agarrar o vírus e impedi-lo de entrar nas células. É por estes dois motivos – queda da quantidade de anticorpos com o tempo e perda de afinidade deles com versões modificadas do vírus – que a terceira dose se tornou necessária.

Independente das mutações do vírus, a terceira dose já seria importantíssima porque faz o nível de anticorpos subir novamente. Mas nem é questão só de quantidade. Tomar outra dose da vacina após alguns meses aprimora a qualidade da nossa imunidade. “A maturação da resposta imune será melhor, as melhores células vão ser aprimoradas e produzir anticorpos com ainda mais afinidade ao antígeno [mais eficientes em reconhecer o vírus]. Lá na frente, teremos células e anticorpos muito superiores aos que tínhamos após 15 dias da primeira dose, por exemplo”, explica Larocca, atualmente cientista sênior em uma empresa de biotecnologia nos EUA.

Mas voltemos às variantes. Sabemos que nem mesmo a terceira dose tem garantido que as pessoas não se infectem com a ômicron. É aí que entra, finalmente, a imunidade celular. Ela é chamada assim porque é mediada por e dependente de células. No caso, os linfócitos T. Há um tipo muito especial deles, apelidados de citotóxicos, que são de grande importância contra os vírus. “São chamados de citotóxicos porque levam à morte células que estão infectadas”, explica Hélio Montassier. “É uma resposta que muitas vezes não é lembrada e tão estudada como a resposta de anticorpos, mas é muito importante porque, em essência, impede a conclusão do processo de replicação viral”, diz o professor da Unesp, lembrando que o vírus precisa da maquinaria celular para produzir outros vírus (sem a célula do hospedeiro, um vírus não é ninguém).

A resposta das células T, então, impede uma maior disseminação do vírus dentro do organismo. Há, porém, um ônus. “Esse tipo de resposta mata a célula do hospedeiro, enquanto que o anticorpo não precisa fazer isso para gerar a proteção”, pondera Montassier, explicando por que os anticorpos neutralizantes continuam sendo importantes. “Quando eles funcionam, significa que você não vai precisar tanto desses outros meios. Mas, para isso, você tem que ter anticorpos suficientes.”

E se?

Uma pergunta que se impõe neste momento é se alguma variante poderia driblar até mesmo a resposta celular. Gustavo Cabral, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, acredita que isso é pouco provável, embora não impossível. “Se houver uma mudança muito drástica na proteína spike, ela pode também perder, além dos pontos que são reconhecidos pelos anticorpos neutralizantes, aqueles identificados pelas células T”, diz.

“O vírus teria que sofrer uma mudança radical na superfície dessa proteína, que é a que ele usa para adentrar a célula”, concorda Rafael Larocca. “O quanto isso seria benéfico para o vírus eu não sei. Escapar totalmente do sistema imunológico poderia levar a um custo sério para ele, que poderia perder a capacidade de entrar nas células hospedeiras. Ele pode mudar, mas pode perder muito com isso.” Podemos imaginar, no melhor dos casos, que uma variante assim sequer iria para frente.

Quarta dose ou vacina nova?

Perguntar não ofende. Se a tendência é que a imunidade celular continue protegendo a grande maioria de doença grave, e não é muito provável surgir uma variante que escape dela, qual a necessidade de atualizar as vacinas? Não poderíamos ficar fazendo reforços periódicos com estas que já estão aí? Para Gustavo Cabral, a resposta é um redondo não – e já passou da hora das farmacêuticas investirem mais nessas novas versões das vacinas, afinal o vírus continua mudando. “Se nós tivéssemos uma vacina que utilizasse a variante delta, por exemplo, teríamos mais proteção contra a ômicron, porque a delta está mais próxima da ômicron. As nossas vacinas ainda utilizam a sequência do vírus original de Wuhan. Pense em você e eu na oitava série. Somos as mesmas pessoas, mas mudamos muito”, compara, lembrando que o número de mortes pela covid ainda está muito alto.

Além disso, por mais que a variante atual escape apenas parcialmente dos anticorpos neutralizantes, um escape pequeno pode ter potencial para desmontar toda a estratégia, explica Cabral. E exemplifica: “Se antes precisávamos de duas doses para imunização completa, agora são três. Se não fosse isso, poderíamos até ter a terceira dose, mas mais tarde, e só como um reforço para manter a imunidade, que tende a cair com o tempo. Mas agora estamos aplicando a terceira dose para combater o vírus mesmo”. Dá para imaginar que, se houver ainda mais perda de neutralização de anticorpos nas próximas versões do vírus, o cenário pode complicar bastante.

O pesquisador da USP explica ainda que não é preciso fazer uma vacina com todas as mutações da ômicron. “O objetivo é fazer uma atualização que inclua todas as mutações relacionadas aos anticorpos neutralizantes de todas as variantes possíveis. As mutações que não influenciam em nada nos anticorpos neutralizantes não precisam ser incluídas.” Para isso, ele considera necessário haver um trabalho intenso com estudos de predição, como é feito para o vírus da gripe. “Precisamos estudar quais as tendências, as mutações que podem favorecer o vírus, e assim predizer o que pode acontecer nas próximas variantes. Quais serão as próximas mudanças do vírus? E, dentre elas, quais as que mais preocupam?”, detalha.

“Este é um ponto em que as empresas precisam investir. Já temos mais de 5 mil variantes descritas. As pessoas não sabem disso, mas 5 mil variantes já são mais do que suficientes para fazer uma modelagem e predizer o padrão de mutações do sars-cov-2. Daí é possível tirar o que pode ser mais significativo para o vírus ganhar vantagem e se antecipar”, defende.

“Nosso movimento é ‘vacina sim’, sempre. Mas vacinas atualizadas. As empresas estão numa zona de conforto muito grande. A Pfizer se pronunciou que está fazendo testes, ótimo, mas e as outras? Acredito que elas não têm interesse em fazer isso agora porque tem muito IFA produzido com a sequência do vírus de Wuhan”, sugere Cabral, que acha que é preciso haver pressão pública.

“Tem que haver uma forma de discussão disso. Muitas vezes temos medo de falar e a nossa fala ser usada por quem é contra as vacinas, mas é algo que não pode ser deixado de lado”. Ele considera que também não devemos contar com uma quarta dose da mesma vacina, pois não haverá adesão. “Sem ter um ‘tchan a mais’, usando a mesma vacina, vai ser difícil convencer as pessoas a tomar. Já estamos com baixa adesão à terceira, imagine à quarta dose.”

Para Hélio Montassier, uma estratégia de vacina que contemple no mínimo mais duas variantes já seria válida. Indo além, poderíamos oferecer ao sistema imune um conjunto mais representativo de epítopos [pequena parte de uma proteína do vírus com potencial de gerar a resposta imune] das atuais variantes. “As próximas variantes não terão todo o conjunto do vírus alterado, então teríamos reatividade cruzada. Inclusive com anticorpos neutralizantes”, detalha, esclarecendo que esse é o modelo utilizado na vacina contra o vírus influenza. “Temos até quatro variantes do influenza A e uma do B. A ideia é você aumentar o espectro das respostas, incluindo a de anticorpos.”

Imunidade na entrada

Gustavo Cabral também critica a mensagem que foi passada à população de que as vacinas protegeriam totalmente contra a infecção. Segundo ele, mesmo antes das variantes já se sabia que isso não era válido. “O pensamento era de que falar isso levaria à não aceitação das vacinas, geraria confusão”, diz, ponderando que sempre acreditou que a verdade tinha que ser transmitida na íntegra. “Era para falarmos: você vai se vacinar e continuar com máscara. Ponto. Até controlarmos a pandemia. Desde os primeiros testes, com a vacina de Oxford, por exemplo, os animais vacinados tiveram replicação do vírus na mucosa nasal, mas não desenvolveram a doença. Ou seja, ali já sabíamos que ele poderia transmitir.”

A imunidade de mucosas também é lembrada por Hélio Montassier ao destacar a importância de vacinas que, no futuro, confiram mais proteção à nossa “porta de entrada”. “Elas precisam gerar anticorpos suficientes e na porta de entrada, de preferência. Ainda não temos muitos dados mas é algo que desconfiamos: as atuais vacinas não contemplam a imunidade nas mucosas do trato respiratório superior – e nem a imunidade por infecção está estimulando boa resposta neste compartimento.”

O futuro parece então apontar para as vacinas intranasais. A professora Letícia Sarturi, mestre em imunologia pela USP e doutora pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), lista algumas pesquisas em andamento a respeito. “Um estudo recente, ainda em versão preprint, utilizou a vacina intranasal de subunidade proteica como dose de reforço em camundongos que receberam duas doses de vacina intramuscular de mRNA, mostrando que houve indução de imunidade na mucosa nasal e pulmonar com a produção de anticorpos e ativação de células T e B”, relata.

Já em um estudo publicado esta semana na revista Cell os pesquisadores aplicaram uma dose de vacina de vetores adenovirais (como na vacina de Oxford e na Sputinik) na mucosa respiratória de camundongos, e obtiveram resposta imune superior à via intramuscular. “Foi observada a presença de anticorpos sistêmicos e locais, células T de memória residentes na mucosa pulmonar e macrófagos alveolares treinados. Essa imunidade foi avaliada como sendo protetora contra a cepa original do sars-cov-2 e contra as variantes alfa e beta, que foram as testadas. A imunidade da mucosa também ajudou na redução da carga viral e da doença clínica, o que sugere que ela poderia ser mais eficaz em diminuir a disseminação do vírus”, pontua a professora.

Letícia também lembra que aqui mesmo, na USP, cientistas estudam uma vacina intranasal que pode ser promissora na tentativa de imunidade esterilizante, ou seja, que confira uma barreira contra a infecção.

*Reportagem por Luiza Caires, publicada no Jornal da USP em 10/2/2022.